|

一方面是虚伪与罪恶促使强烈的性欲求——即使这欲求可得到一般的满足——变得炙热且幻化不定;另一方面则畏惧女人(一如财产)的逃脱,而需要不断地控制她们。没有什么比罗丹的雕塑更能生动地呈现19世纪下半叶中产阶级的性道德观了。

罗丹与性操控

“人们说我太爱想女人了。”罗丹(Auguste Rodin)曾对威廉·罗森斯坦(William Rothenstein)这样说,停了一会,他又说:“但究竟有什么比想女人更重要呢?”

罗丹死后50周年的纪念会上,有数以万计的雕塑图片被印在纪念画册或杂志上。这类的宣传推广对精英文化的礼赞,是一种惠而不费的做法,某些人基于商业市场的考量,认为有必要持续扩大。然而依我之见,这很显然是一种完全不同的历史见解。

罗丹,1902(乔治•查尔斯•贝尔斯福德摄) 罗丹,1902(乔治•查尔斯•贝尔斯福德摄) 在19世纪的后半叶,被认为是大师级的艺术家之中,罗丹是唯一在有生之年被国际敬仰且公认极为优秀的一位。他是一位墨守传统的人,曾说:“社会中最糟的虚妄之言便是求进步的想法。”罗丹出身于巴黎一个朴素的小资产家庭,尔后成为一位大师级的艺术家。在他事业的巅峰时期,曾雇佣多达10位雕刻家切割那些他赖以成名的大理石作品。1900年之后,他宣称自己的年收入已达20万法郎,实际上还可能更高。

罗丹美术馆,位于法国巴黎市费城公园路及22街交接处。这里曾经是罗丹的住所,从1908年开始到1917年去世,罗丹居住在这里并在此创作。

造访旧称彼翁府(H?tel de Biron)的罗丹美术馆,是一个奇特的经验。其中典藏的大部分是罗丹的作品,博物馆里充塞着数以百计的人体,宛如雕像的家或工作坊。如果你靠近其中任何一具人体雕像,用眼睛仔细观察,会发现许多意外的趣味(例如手或口的细节描绘、主题的暗示等)。但是除了《巴尔扎克》(Balzac)和早在20年前制作的《行走的人》(Walking Man)之外(《行走的人》向来被视为研究《巴尔扎克》的早期作品),没有任何一个形体能够独立站出来表达自己。根据自由站立(free-standing)雕像的第一原则来看,没有任何一个形体足以主导它所占据的空间。

Walking Man Walking Man 所有的雕像皆为其轮廓内的囚犯而已。这效果是累积而成的。你会察觉这些形体存在于一种可怕的压抑之下,一种无形的压力抑制着从任何一个如指尖般细小表面挣脱而出的可能性。罗丹宣称:“雕塑不过是压缩与突起的艺术罢了,不会逃出这个范围。”

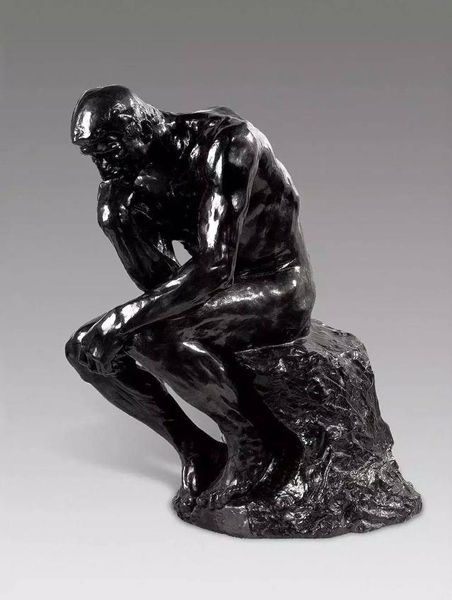

当然,至少在彼翁府内无法逃出这个范围。这些形体似乎被迫回到它们原有的材质上:如果同样的压力续增,三维空间的雕塑会变成一种浅浮雕;再增加的话,浅浮雕将变成墙上的印痕。《地狱之门》(Gates of Hell)正是此种压抑最庞大且复杂的示范与表现。“下地狱”就是将这些人体压回门内的力量。而《思想者》(The Thinker)凝望着前方,咬牙握拳地抗拒外界的接触:他自触碰到他的空气中蜷缩回来。

地狱之门(The Gates of Hell, 1880—1917) 地狱之门(The Gates of Hell, 1880—1917) 思想者,(The Thinker,1880—1900) 思想者,(The Thinker,1880—1900) 罗丹在世时,曾有肤浅的批评家攻击他对人体的残毁——切掉手臂、砍除躯干等。虽然这一类的攻击是愚蠢且被误导的,但也并非没有依据。因为大多数罗丹的人体雕像都被简化至几乎无法独立存在的地步:它们因压抑而受苦。

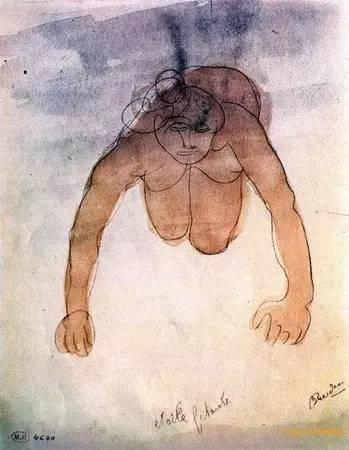

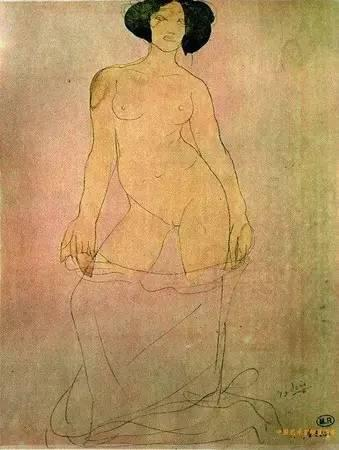

罗丹著名的裸体绘画也遭致同样的命运。他画女人或舞者的轮廓时,眼睛并未离开模特儿,水彩是事后再填上的。这些绘画虽然颇具冲击力,但看起来的确像是被压扁的花朵或叶子。

TORSO OF A YOUNG WOMAN WITH ARCHED BACK TORSO OF A YOUNG WOMAN WITH ARCHED BACK 罗丹的裸体素描 罗丹的裸体素描 罗丹的裸体素描 罗丹的裸体素描 以《她曾是制盔者的娇妻》(She Who Was Once the Helmet-Maker’s Beautiful Wife)这件作品为例,瘦弱的老妇人形体,和她那扁平的胸脯及几近见骨的皮肤,就是最好的典型。或许罗丹本人也隐约地察觉了自己的倾向。

她曾是制盔者的娇妻 她曾是制盔者的娇妻 通常描绘个体或群体的“动作”,更能看出某些压抑的力量。有些成双的伴侣相互拥抱(例如《吻》[The Kiss]中所有肢体皆松弛无力,除了他的手和她的臂膀是向内使力的),其他伴侣们相互倾倒。人体拥抱大地,有人晕倒在地上。倾倒的女像柱(caryatid)仍承受着石头压下的重力。女体蜷曲着宛如被压缩藏匿在角落里,等等。

吻 吻 在罗丹的许多大理石作品中,人体和头本应视为它们是自未曾切割的石块中浮现出来的,但是实际上它们看起来却像是被压回去糅合在石块之中。依照这个暗示延续发展下去的话,这些人的形体不会独立出来而获得解放,反而会隐没消失不见。

有的时候即使雕像的动作明显地掩饰了加诸其上的压力(例如某些小型的青铜舞者),我们仍能察觉这些形体在雕塑家的手底下,仍是温驯且未成形之物。这个“造物”之手的想法的确蛊惑着罗丹,他描述这“手”握着未完成的塑像和土块,称它为“上帝之手”。

罗丹自己解释说:

一个好的雕塑家若不能进驻生命的奥秘,就无法塑造人类的形体。这些不同的个体无非只提示了神的存在,万物永远追随着造物主的引导……这也是为什么我的塑像虽具手足,却仍禁锢于大理石中的缘故;生命虽四处皆是,但少有全然的呈现或完美自由的个体。(伊莎朵拉·邓肯[Isadora Duncan],《我的人生》[My Life,London,1969])

然而,假设罗丹所加诸他雕像身上的压力是一种融合大自然和泛神论的表现手法,那为什么运用在雕塑的技巧上影响这么严重?我想作为一个雕塑家,罗丹绝对拥有绝佳的天赋与技巧。然而,因为他的作品中所显示出来的基本的弱点,我们必须检视他人格个性上的发展架构,而非仅是参考他自己发表的看法。

罗丹生前无法满足性欲是众所周知的事,即使在他死后仍有一些关于他私生活的资料及作品(包括数百幅绘画)被秘密保存。所有研究写作有关罗丹的雕塑艺术的人都注意到了这个艺术家在感官上或性欲上的特质,虽然许多人只把他的性欲视为调味料而已,但对我而言,它是罗丹艺术创作的主要动机,绝不只是弗洛伊德所谓的潜意识的因素。

伊莎朵拉·邓肯在她的自传里曾经描述罗丹是如何试着引诱她的一段故事,虽然她终究拒绝了,但是事后也颇为后悔。她回忆当时的情景说道:

罗丹的身材虽然短小,却宽厚有力,他有着方整的额头与浓密的胡须。有时他喃喃低语着他雕像的名称,但你会觉得那些名称对他而言毫无意义。他的手摸过它们且爱抚着它们。我记得当时认为在他的手下,大理石就如熔化的铅般流动着。终于他拿起一小块黏土,在双掌间搓揉。这样做的时候,他的呼吸变得沉重……一会儿工夫他便捏好了一个女人的胸脯。然后我开始向他解释新舞蹈的理论,但很快我便了解他根本没有听进去。他用半合的眼注视着我,眼里闪着熊熊欲火,接着他带着看作品一样的表情向我走来,他的手触摸过我的唇、我赤裸的腿和脚,他开始捏揉我的身体,如同它就是黏土一样。他散发出来的热情将我焚烧熔化,当时我所有的欲求就是希望自己完全屈从于他……

罗丹在女人方面的成就自他开始成为成功雕塑家的时候(约40岁)就展露无遗。当时他在艺坛的情势大为看好,他的知名度也提供了一种承诺保证——伊莎朵拉·邓肯描述得非常好,因为她以拐弯抹角的方式来描述它。他对女人的承诺就是他将会塑造她们:她们变成了他手中的黏土。她们与他的关系象征着他和雕像之间的亲密关系。

当皮格马利翁(Pygmalion,在希腊神话中他爱上自己创作出来的女子形象。——译注)回家时,他直接走向他心爱的女孩雕像,斜靠在沙发上,亲吻着她。她似乎是温暖的,他再次亲吻她,用手抚摸她的胸部—在他的抚摸下,雕像不再坚硬,变得柔软起来;他的手指在那顺服的表面上留下印记,恰如伊米托斯(Hymettus)翅膀上的蜡在阳光下熔化,她借着男人的手指转化成许多不同的形状,越来越好用。(奥维德,《变形记》[Metamorphoses,Book X])

我们或许可以认为皮格马利翁式的承诺,是男人吸引女人的普遍要素。对一位雕塑家和他的黏土而言,当一个特定且真实的参考对象出现的时候,它的效果只会更强,因为它在意识上更易于辨认。

在罗丹的例子里,重要的是他显然被皮格马利翁式的承诺所吸引着。我怀疑他在伊莎朵拉·邓肯前玩弄黏土不仅是引诱她的伎俩而已:那介于黏土与肉体间的正反情绪也同时取悦着他自己。以下是摘录自罗丹自己对美第奇的维纳斯(Venus de’Medici)的描述:

这不是很奇妙吗?承认你并不期望会发现这许多的细节!瞧那联结身体与大腿凹处的无数起伏……注意那臀部挑拨的曲线……啊!这里!腰部以上令人赞叹的凹点……这是真实的肉体……你会认为它是以爱塑造出来的!当你触碰这身体时,你几乎会不自主地期待着感受到温暖。

如果我是对的,这已经造成了一种迷思——一种性对象的反转。传说中的皮格马利翁创造了一个雕像又不自主地爱上了她。他祈祷她有生命,可以从切割形成她的象牙中释放出来,成为独立的生命体,而他能以平等的地位而非创造者的角色与她相遇。相反,罗丹则希望使创作者与被创作者之间的爱恨并存不朽。女人之于他,就有如他的雕塑创作,反之亦然。

罗丹的传记作者克拉德(Judith Cladel)如此描述工作中的罗丹以及他对模特儿做笔记的情形:

他靠近躺着的人体,生怕他的声音会打扰那美好可爱的东西。他轻声细语地说:“将你的嘴撅成吹笛的样子,再一次!再一次!”

然后他写道:“那丰厚饱满的唇多么撩人……在这里,芬芳的气息如蜜蜂进出巢般地袭来又散去……”

在此深沉宁静的时刻,他享受着不受干扰的心智游戏是多么的愉悦啊!这样超然的心醉神迷似乎永无止境:“无止息地探究人类的花朵是多么愉快啊!我的专业让我去爱并述说我的爱,多么的幸运啊!”(萨顿[Denys Sutton]引自《得意的牧神》[‘Triumphant Satyr’,London,Country Life,1966])

我们现在终于了解到为什么他的雕像没办法发表意见或主导周围的空间。它们的形体被罗丹所掌控的力量压缩、拘禁、击退。他的作品只是他自身自由与想象的表现,但因为黏土与肉体的交错矛盾深植在他的意志中,迫使他必须将它们当作自己对付权威和势力的挑战。

这也是他为何只使用黏土创作,从不碰大理石,却将这难以驾驭的媒材交予雇员去切割的原因。他的观察便是唯一且适当的诠释:“当上帝造物时,第一件想到的事便是塑形(modelling)。”这也是他之所以觉得必须将他在默东(Meudon)的工作室保持得像停尸间一样的最合理的解释,在那里充斥着塑好的手、腿、脚、头、手臂,他可以把玩着,想想看它们是否可以加到新的躯体上。

为什么《巴尔扎克》是唯一的例外呢?我们先前的讨论已经提供了答案,因为这件雕塑是象征一个拥有横跨全世界力量的男人。所有研究罗丹的人都同意罗丹将自己比拟为巴尔扎克。在这件作品的裸体习作中,性别的意义就表露无遗:我们看见他的右手紧握着勃起的阳具,这分明是一尊拥有男性权力的雕像。哈里斯(Frank Harris)曾经讨论另一件披衣的巴尔扎克的习作,那篇评论也同样地适用于完成之后的作品,他指出:“在那衣袖空荡的僧袍下,这男子挺立着,手紧握着生殖器,头向后仰。”这件作品直接地确立了罗丹对性权力的掌控。换句话说,只有在创作《巴尔扎克》时,黏土,也许是在他生命中唯一的一次,变成阳性。

罗丹艺术创作里的矛盾,后来也成为探讨他作品的内容和负面的评价,但就各方面而言,应该被视为艺术家个人的特色。不过,它也可以说是典型的历史产物。如果我们深入分析,没有什么比罗丹的雕塑更能生动地呈现19世纪下半叶中产阶级的性道德观。

一方面是虚伪与罪恶促使强烈的性欲求——即使这欲求可得到一般的满足——变得炙热且幻化不定;另一方面则畏惧女人(一如财产)的逃脱,而需要不断地控制她们。

罗丹认为女人是世界上最值得去想象的,另一方面,他却又简短地说:“在爱情中只有行动才算数。”

来源:理想国 作者:约翰·伯格 |